الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- اخبار الرياضة

- ملاعب مصرية

- بطولات

- أخبار الاندية المصرية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

-

صحة وتغذية

-

سياحة وسفر

ديكور

رحلة من المقابر المصرية إلى أشهر المتاحف الأثرية حول العالم

وجوه الفيوم ملامح الموتى التي تنبض بالحياة وتثير الحيرة بين العلماء

ملامح الموتى

القاهرة - مصر اليوم

وصفت الفنانة يوفوريوسين دوكسياديس، لوحات وجوه الفيوم، قائلة: "تنظر في أعينهم كأنك تنظر مباشرة إلى العالم القديم، فأنت تقف وجهًا لوجه مع شخص حقيقي".

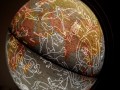

ورُسمت هذه اللوحات القريبة من الطبيعة بشكل كلاسيكي لوجوه أشخاص على ألواح خشبية ووضعت على وجوه مومياوات أصحابها في مدينة الفيوم جنوب غرب القاهرة.

وقد لا يدرك عموم المصريين مدى الأهمية التي تمثلها وجوه الفيوم في تاريخ الفن الإنساني، فتلك اللوحات الصغيرة المرسومة بالشمع على الخشب أو القماش بأحجام لا تتجاوز في أغلب الأحيان 20× 30 سم تمثل حلقة نادرة في فن التصوير، إذ ساهمت في تشكيلها عناصر ثقافية تميزت بالتنوع والثراء، وخبرات فنية كانت حصيلة تقاليد عريقة لحضارات كبرى.

وظلت لوحات وجوه الفيوم منذ اكتشافها في أواخر القرن التاسع عشر موضع شك في تحديد انتمائها، فهي لم تمنح الدارسين إجابات شافية عن بداية ظهورها وتطورها، ومن هم مبدعوها ؟ وماذا كان فكرهم وكيف كانت ثقافتهم ؟ ومن هم هؤلاء الأشخاص المرسومون بعيون واسعة محدقة وينظرون إليك نظرة يغلفها الحزن والأسى ؟

وبالعودة إلى التاريخ فقد احتل الإسكندر المقدوني مصر عام 330 ق.م حينما كانت ولاية فارسية، وتقرّب إلى المصريين فاحترم ديانتهم، وقدّس آلهتهم وقدم إليها القرابين، كما تم تتويجه ابنا لآمون وفقا لما هو سائد من تقاليد مع ملوك المصريين، واتخذ من قرني الكبش المصري شعارا له (ومن وهنا عرف باسم الإسكندر ذي القرنين.

وحين مات الإسكندر توزع حكم البلاد التي قام بغزوها على قواد جيشه، فجاءت مصر من نصيب بطليموس الأول الذي حكمها في عام 305 ق.م، وانفصل بها عن حكم الإغريق مؤسسًا عهد البطالمة أو البطالسة الذين استمروا في الحكم حتى عام 30 ق.م حين انتحرت الملكة كليوباترا السابعة آخر حكامهم، وتحولت مصر إلى ولاية تابعة لروما حتى القرن السابع الميلادي حين دخل الإسلام مصر على يد عمرو بن العاص.

ولقد حافظ البطالمة على السياسة التي انتهجها الاسكندر، وتمثلت في اكتساب حب المصريين والاختلاط بهم، واحترام عقائدهم مع إنشاء مدن جديدة تستوطنها الجاليات الرومانية، فبالإضافة إلى مدينة الإسكندرية التي بناها الاسكندر، أنشئت عدة مدن في نواح متفرقة بين الشمال والجنوب، كمدينة "بطلمية" التي أسسها بطليموس الأول، مما أسهم في ظهور العنصر الإغريقي والروماني بكثرة في أنحاء البلاد.

وأسفر الاختلاط السكاني بين المصريين والوافدين الجدد من بلاد اليونان وإيطاليا عن ظهور أشكال جديدة امتزجت فيها الملامح الإغريقية بالملامح المصرية، كما أدى إلى تغيير كبير في العناصر الفنية والثقافية في الفن المصري، فلم يكن الإغريق والرومان مجرد جيوش غازية هزمت البلاد واحتلتها ثم انهزمت وعادت إلى ديارها دون أن تترك أثرا فعالًا في مجال مثلما فعل الهكسوس والحيثيون والفرس وغيرهم.

وإنما جاءت جالياتهم بأعداد كبيرة يقيمون في البلاد، ولتكون مصر هي الموطن والمستقر، خلال حوالي ألف عام أخت الثقافة الإغريقية والرومانية تنشر الطابع الهيليني في ربوع البلاد وقد تجسد هذا الطابع في آثار متنوعة شملت كل أنواع الفنون كالنحت والتصوير ووسائل الحياة اليومية وأدواتها، والعديد من نماذجها معروض اليوم في المتحف اليوناني الروماني في مدينة الإسكندرية.

وفي عام 48 بعد ميلاد السيد المسيح وصلت إلى مصر بشائر الدعوة للدين الجديد على يد القديس مرقص الذي جاء حاملا معه النسخة اليونانية من الإنجيل، واضطهد الرومان أفكار كل من اعتنق الدين المسيحي، فقد كان طبيعيا أن يقاوم أباطرة الرومان أفكار الدين التي تنفي عنهم صفة الألوهية وتساوي بين البشر.

وفرّ آلاف المسيحيين إلى الصعيد هربا من التعذيب والتنكيل بهم، وبعد ثلاثمائة عام ومع الانتشار المستمر للمسيحية في أرجاء الإمبراطورية الرومانية، بل وبين المواطنين الرومان انفسهم، اعتنق الإمبراطور قسطنطين الأكبر الدين الجديد عام 324 ومن ثم أصبح دين الدولة الرسمي وكذلك الولايات التابعة لها ومن بينها مصر.

وتدهور مركز العاصمة روما بعد أن هوجمت واحتلتها قبائل الشمال فانتقل حكم الرومان إلى مدينة بيزنطة عام 395م، ودخلت مصر في العصر البيزنطي وهي مازالت في كنف الإمبراطورية الرومانية حتى دخلها الإسلام عام 641م، وتلك الفترة هي التي اصطلح على تسميتها بالعصر القبطي اعتمادًا على اختلاف المسيحية الشرقية عن مثيلتها في البلاد الغربية تلك التغييرات التاريخية التي مرت بها مصر خلال قرون طويلة تشكل القاعدة الأساسية لنشأة فن تصوير الوجوه بكل ما اتسم به من خصوصية فريدة، كما توضح في نفس الوقت الخلفية الثقافية التي أوجدت في مصر فنا جديدا لم تكن له جذور ممتدة في الماضي القريب.

وكان أول من نبه الأذهان إلى وجود "وجوه الفيوم" ومدى أهميتها التاجر النمساوي "جراف" الذي كان يعمل في مجال تجارة التحف، ففي عام 1887 اقتنى العديد من هذه الوجوه من أولئك الذين كانوا ينبشون الجبانات القديمة ويستخرجون كل ما تصل إليه أيديهم دون أن يدركوا قيمته الحقيقية، ولقد حمل "جراف" وجوه الفيوم إلى أوربا حيث أجرى عليها دراسة علمية، ثم أقام معرضا في مدينة برلين عام 1889م اشتمل على ست وتسعين لوحة، ولقد بلغ عدد اللوحات التي تاجر فيها حوالي ثلاثمائة صورة قام ببيعها إلى العديد من المتاحف الأوربية الشهيرة بالإضافة إلى بعض هواة جمع التحف والآثار.

ومنذ اكتشف "جراف" الأهمية الفنية والأثرية لوجوه الفيوم، انتشرت الكتابات التي تتعرض بالدراسة والتحليل لهذه اللوحات في الدوائر الأثرية التي لم تنتبه إلى ما احتوته جبانات الفيوم من كنوز فنية، وبدأ علماء الآثار المتخصصون في متابعة هذا الاكتشاف، مثل عالم المصريات الشهير، "بيتري" الذي تناول بالدراسة حوالي مائة وخمس وأربعين لوحة ونشر نتائج بحوثه في لندن أعوام 1889م، 1911م، 1913م.

وقام أيضا باستكمال التنقيب فاكتشف واحدة وثمانين مومياء ذات صورة للوجه في منطقة الفيوم، وبعد عشرين عامًا طلب منه العالم الأثري "ماسبيرو" الذي كان مديرًا للآثار المصرية آنذاك إعادة التنقيب حيث عثر على خمس وستين صورة جديدة، كما اكتشف أحد الأثريين الألمان أربع وعشرين لوحة في منطقة الكوم الأحمر، وكذلك اكتشف الأثري الفرنسي "جاييت" خمس عشرة صورة شخصية وأرسلها جميعا إلى فرنسا.

ولم يقتصر اكتشاف هذه الصور على الفيوم وضواحيها، وإنما تم العثور على العديد منها في أنحاء متفرقة، وهي تنتمي إلى نفس النوعية، وتتبع نفس الأسلوب الفني لوجوه الفيوم ومن هنا أطلق عليها جميعا صور الفيوم.

وبفضل هؤلاء الأثريين الذين قاموا بالحفائر من الفيوم وحتى أسوان فإنه يوجد اليوم أكثر من سبعمائة وخمسين لوحة محفوظة في المتاحف العالمية، من بينها المتحف المصري، ومجموعة ضخمة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك، واللوفر بباريس والمتحف البريطاني بلندن ومتاحف أخرى أقل شأنًا، وبالإضافة إلى المجموعات الخاصة للأفراد في مصر وأنحاء العالم.

ومما يدعو إلى الأسى أن مصر في تلك الفترة التي اكتشفت فيها الوجوه كانت نهبًا مشاعا للجميع، فكل من عثر على شيء حمله إلى بلاده هكذا بكل يسر وسهولة، فلم يكن هناك بين المصريين من يدرك أن كنزًا حضاريًا غاليًا يتسرب من بين أيدينا.

GMT 21:50 2025 الخميس ,18 كانون الأول / ديسمبر

السيدة الأولى في العراق تزور منزل عاشت فيه آجاتا كريستي وتدعو إلى صون الإرث التاريخي لبغدادGMT 10:12 2025 الأحد ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

المتاحف في الإمارات بوابة واسعة إلى تاريخها وثقافتها وإرثها الإنسانيGMT 07:55 2025 الخميس ,27 تشرين الثاني / نوفمبر

برنامج "دولة التلاوة" يثير اهتمامًا واسعًا وجدلاً حول إسناد تقديمه لمذيعةGMT 08:14 2025 الثلاثاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

السدو حرفة سعودية عريقة تجسد ذاكرة البادية وتراث الجزيرة العربيةGMT 14:52 2025 السبت ,22 تشرين الثاني / نوفمبر

افتتاح متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي رحلة ملهمة عبر 13.8 مليار عام من تاريخ الأرض والحياةGMT 08:25 2025 الخميس ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

انطلاق معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ44 تحت شعار "بينك وبين الكتاب" بمشاركة يونانية مميزةGMT 08:14 2025 الثلاثاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

الصين تحدد لأميركا أربعة خطوط حمراء للحفاظ على الهدنة التجاريةGMT 07:54 2025 الثلاثاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

فيلم مصري يوثق نقل مقتنيات توت عنخ آمون إلى المتحف المصري الكبيرفيتش تتوقع تراجع التضخم في مصر إلى 11.1% خلال 2026 مدعومًا باستقرار الجنيه

القاهرة ـ مصر اليوم

أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع معدل التضخم العام لحضر الجمهورية بمقدار 14.2 نقطة مئوية ليسجل 14.1% عام 2025، مقارنة بـ 28.3% عام 2024. وفي ذات السياق أكدت وكالة فيتش أن استقرار الأسعار خلال الربع الأخير من ع...المزيدعمرو سعد يفاجئ الجميع ويختتم مسيرته التلفزيونية بمسلسل "إفراج" الذي حطم أرقام المشاهدة والقيمة التسويقية

القاهرة ـ مصر اليوم

فاجأ الفنان المصري عمرو سعد جمهوره ومتابعيه، بقرار اعتزاله تقديم الدراما التلفزيونية، مؤكداً أن مسلسل "إفراج"، الذي يعرض في شهر رمضان المقبل، هو آخر أعماله الدرامية. وكتب عمرو منشوراً عبر حسابه الشخصي بموقع �...المزيدميتا تتخذ قرارًا مهمًا بشأن مستخدميها من الأطفال والمراهقين

واشنطن ـ مصر اليوم

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، عن قرار جديد يتعلق بالمستخدمين من صغار السن، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها الرقمية. ويتضمن القرار قيودًا إضافية على نوع المحتوى الذي...المزيدفاطمة غندور توثّق الذاكرة والإنسان في كتابها الجديد "مصر في عيون ليبية"

القاهرة – شيماء عصام

في كتابها الجديد «مصر في عيون ليبية»، تفتح الكاتبة والصحفية الليبية فاطمة غندور نافذة إنسانية على مصر، لا بوصفها مكانًا عابرًا أو موضوعًا للكتابة، بل كمساحة معيشة وتجربة ممتدة تشكّلت عبر التفاصيل اليومية وا�...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

أرسل تعليقك