الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

- الأخبار الرياضية

- أخبار الرياضة

- فيديو أخبار الرياضة

- نجوم الملاعب

- اخبار الرياضة

- ملاعب مصرية

- بطولات

- أخبار الاندية المصرية

- مقابلات

- رياضة عربية

- رياضة عالمية

- موجب

- سالب

- مباريات ونتائج

- كرة الطائرة

- كرة اليد

- كرة السلة

- رمي

- قفز

- الجري

- تنس

- سيارات

- غولف

- سباق الخيل

- مصارعة

- جمباز

- أخبار المنتخبات

- تحقيقات

- مدونات

- أخبار المحترفين

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

-

صحة وتغذية

-

سياحة وسفر

ديكور

عبلة الرويني تكتب سيرتها مع أمل دنقل وتكشف عن سلوكياته المتناقضة

مصراليوم

القاهره - مصراليوم

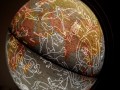

«فوضوي يحكمه المنطق، صريح وخفي في آن واحد، انفعالي متطرف في جرأة ووضوح، يملأ الأماكن ضجيجاً وصخباً وسخرية وضحكاً ومزاحاً، استعراضي يتيه بنفسه في كبرياء لافت للأنظار، بسيط بساطة طبيعية يخجل معها إذا أطريته وأطريت شعره، صخري شديد الصلابة، لا يخشى شيئاً ولا يعرف الخوف أبداً، ولكن من السهل إيلام قلبه».بهذه الجمل الاسمية السريعة والمتلاحقة، تستهل عبلة الرويني كتابها «الجنوبي» الذي أصدرته عقب رحيل أمل دنقل بسنتين اثنتين، والذي حرصت فيه على المواءمة الحاذقة بين موجبات الالتزام بالحقيقة المجردة في رسم صورة الزوج المتسمة بالكثير من التناقضات، وبين ما يجيش في صدرها من مشاعر الحب والافتتان بأحد أكثر الشعراء المصريين والعرب فرادة والتحاماً باللغة والحياة. والواقع أن ما أقدمت عليه صاحبة «حكي الطائر» هو أشبه بالمغامرة الصعبة وغير المألوفة، في عالم عربي ينتصر لذكوريته بشكل فج، ويُلزم المرأة بالصمت والتواري والتستر على الحياة، حيث يرتفع في وجه البوح الأنثوي جدار سميك من المحظورات والأعراف الاجتماعية المتوارثة.

لم تكن مثل هذه المحاذير لتغيب بالطبع عن بال الرويني وهي تتصدى لكتابة سيرتها المشتركة مع أمل دنقل. وحيث كان من الأسهل عليها أن تحول علاقتها بالشاعر إلى عمل روائي يتم من خلاله تمويه الشخصيات والاختباء خلف غلالة المتخيل، كما يفعل الكثير من الكتاب العرب، فهي قد انحازت إلى خيار السيرة الذاتية، مؤثرة أن تقدم لقراء الشاعر ومتابعيه، جوانب مهمة من سلوكياته وطباعه وعلاقته بالكتابة، كما من علاقتهما العاطفية الحميمة التي قصفها الموت في الأوج. ومع أن الرويني لا تلتزم في تعقبها لسيرة الزوج الحياد البارد والموضوعية التامة، إلا أنها عملت في المقابل على مجانبة الإنشاء العاطفي والمبالغات المفرطة، بحيث بدا الكتاب برمته أقرب إلى بورتريه مؤثر وبالغ التشويق، لا لشخصية أمل المترعة بالمفارقات فحسب، بل للحياة السياسية والثقافية والاجتماعية في مصر خلال عقدين ونيف من الزمن.

وفي إطار سعيها إلى رسم بروفايل تقريبي لشخصية أمل دنقل وطباعه ومواقفه، تحرص المؤلفة على الإقرار بأن ليس في سلوك الشاعر ما يشي بنزوعه إلى المهادنة مع الواقع، أو إبرام التسويات والصفقات المربحة على حساب قناعاته ومبادئه. فهو كما تصفه «لا ينتمي للمناطق الرمادية، بل يمقت الحلول الوسط ويحتقر الانفعالات الوسط ويتحدى الطبقات الوسطى. إنه يتلف الألوان جميعها ليظل الأبيض والأسود وحدهما في حياته». وإذ تقر عبلة بأن زوجها الراحل كان يكره البعض إلى درجة نسيان الشخص المزعج والسمج وإلغائه التام، تعترف في الوقت ذاته بالشجارات المتكررة التي كانت تقوم بينهما، لكنها ما تلبث أن تشير، منعاً لسوء الفهم، بأن أمل «يحب إلى درجة أن يمسح دموعي في لحظات الشجار العنيف، وأنا أمزق ثيابه، وأمزقه».

تعترف الرويني من جهة أخرى، أنها كانت تدرك بحدسها كأنثى، كما بوعيها الثقافي والمعرفي، أن الانزلاق في علاقة عاطفية مع شاعر متطلب ومتقلب المزاج مثل أمل دنقل، سيكون أمراً شاقاً وباهظ الكلفة، خصوصاً أنهما قادمان من بيئتين متباينتين تماماً في العادات والتقاليد وطبيعة العيش. فهي الشابة المتحررة من العقد، والمنتمية إلى أسرة ميسورة، وإلى البيئة القاهرية المنفتحة، وهو «الجنوبي» القادم من صعيد مصر، حيث الفقر ووجع العيش والتقاليد الاجتماعية المحافظة. وإذ تشير الكاتبة إلى الخصومات الكثيرة التي واجهها أمل في فترة تألقه الشعري، والناجمة عن مواقفه السياسية الاعتراضية من جهة، وعن سلوكياته العدائية مع خصومه من جهة أخرى، فهي لا تجد غضاضة في إطلاع القراء على أن أحد محرري الجريدة التي تعمل بها قال لها وهي تصر بعناد على إجراء حوار صحافي مع الشاعر «حذار منه، ستجدينه سليط اللسان، شديد القبح، مثل كل الشيوعيين الذين تشمين رائحتهم عن بُعد». ومع ذلك فلم تتردد الرويني في قبول المجازفة، وصولاً إلى تتويج علاقتهما بالزواج، بعد سنتين من الغرام «الشائك». وهي لم تكن بالطبع لتقدم على ذلك، لو لم تكن تتشاطر مع أمل العديد من القواسم المشتركة، كالانتماء اليساري والانحياز إلى الطبقات المقهورة، والهوس بالشعر والكتابة. ومع أن قرارها الصعب بالزواج من شاعر بهذا الحجم لن يكون امتيازاً خالياً من الأعراض الجانبية، إلا أنها قبلت التحدي، وواجهت قدرها بكل ما يتطلبه الأمر من شجاعة وثبات.

ولعل أهم ما في كتاب عبلة الرويني، فضلاً عن رشاقة السرد وانسيابيته، هو حرص المؤلفة على تقديم الحياة والوقائع كما هي في الواقع، لا كما تريد لها أن تكون. فهي تحرص غير مرة على التأكيد بأن العاطفة التي نكنها لأولئك الذين نحبهم، لا تحول دون التزامنا الراسخ بالحقيقة، ولا تعني أبداً تجميل صورتهم أمام الملأ. فنحن إذ نفعل ذلك لا نسيء إلى جوهر الأدب القائم على إماطة اللثام عن المعنى فحسب، بل نسيء في الوقت ذاته إلى العلاقة الإنسانية نفسها، حيث المعيار الأهم للحب متصل بقبول الآخر بحسناته وعيوبه على حد سواء. وانطلاقاً من تلك القناعات، استطاعت عبلة أن تضع سلوكيات أمل في إطارها الصحيح، باحثة عن جذورها الفعلية في تكوينه الشخصي، وفي التقاليد والمفاهيم الاجتماعية التي أحاطت بنشأته وحكمت سلوكياته اللاحقة. فكما منحه انتماؤه إلى الصعيد المصري، الفقير والمكافح، صفات البسالة والكرم والنبل الفروسي والشعور المرهف بالكرامة وإباء النفس، منحه بالمقابل انفعالاته السريعة وغضبه الجامح، ونقمته على السلطة وجشع الطبقات المسيطرة وفسادها التام. كما أن تلك البيئة نفسها هي التي جعلته أقرب إلى الخجل والتحفظ في علاقته بالمرأة، وفي التعبير عن عواطفه نحوها، وهو ما تعبر عنه الرويني بالقول «كان قليل الإفصاح عن مشاعره، وكنت شديدة الإفصاح عنها». لكن الأمور لم تقف عند هذا الحد، بل إن عبلة تنسب إلى أمل قوله لها «إنه لم يكن يقبل كلمة رقيقة من امرأة، كي لا يضطر إلى مبادلتها بالمثل»، وهو ما يمثل عنده «الضعف الذي لا يُغتفر». كما يذهب صاحب «العهد الآتي» في بوحه القلبي إلى أبعد من ذلك، حين يقول لزوجته في لحظة صدق نادرة «لقد ظللت إلى عهد قريب أخجل من كوني شاعراً، لأن الشاعر يقترن في أذهان الناس بالرقة والنعومة».

إلا أن وجوه التباين أو الانسجام بين شخصيتي عبلة وأمل، لن تلبث أن تتراجع إلى مرتبة ثانوية، بعد أن دخلت حياة الشاعر برمتها في دائرة التهديد. إذ لم تكد تمر شهور تسعة على الزواج، حتى اكتشف الأطباء إصابة الزوج بالسرطان وهو لا يزال في مطلع أربعيناته. وليست المشكلات الزوجية وحدها هي ما سيتراجع إلى الخلف إزاء الهجوم الفظ لشبح الموت، بل ستتراجع معها خصومات كثيرة، ومن بينها السجال المر بينه وبين جيل السبعينات، بخاصة جماعة «إضاءة»، حول معنى الحداثة ومفاهيمها وتمثلاتها المختلفة. وكما تحولت «الغرفة رقم 8»، التي كان أمل يعالج بين جدرانها في معهد السرطان، إلى منجم حقيقي للتخييل ومساءلة الذات والتاريخ، والتنقيب عن كنوز الداخل، فقد باتت في الآن ذاته محجة متواصلة لأصدقاء الشاعر وقرائه ومتابعيه. لا بل إن عدوى الإعجاب بشعر أمل، الذي تحولت قصيدته «الكعكة الحجرية» إلى نشيد يومي لليسار المصري وحركات التغيير، ما لبثت أن أصابت طبيبه المعالج الذي اعتبره «مريضاً تاريخياً» بقدر ما هو شاعر تاريخي، والذي كان يردد كلما دلف إلى غرفته، أبياته المعروفة «أبانا الذي في المباحثِ\ كيف تموت\ وأغنية الثورة الأبدية ليست تموتْ».

لقد عملت الرويني كل ما بوسعها لكي توائم بين ما هو شخصي وحميم في علاقتها بأمل دنقل الزوج والإنسان من جهة، وبين ما يتصل بملكاته الشعرية والإبداعية من جهة أخرى. ومع أن الوتيرة العاطفية للعمل السردي الذي تمت كتابته تحت الوطأة القاسية للفقدان، لم تكن تسمح بالمزيد من التقصي النقدي والأسلوبي لتجربة الشاعر، فهي مع ذلك تضيء لنا الكثير من آليات الكتابة لديه، كما من خلفياتها وطقوسها وعناصرها التكوينية. وقد تكون إشارة الكاتبة إلى دور أمل المميز في إعادة الاعتبار للقافية، مقابل إهمال الكثير من الحداثيين لها، هي إحدى أكثر العلامات الفارقة لأعماله المختلفة، التي لم تحل تناظراتها التعبيرية والإيقاعية، دون حفاظها على الرشاقة والصدق والانسياب التلقائي. وإذ ترى المؤلفة وجوهاً عديدة للشبه بين تجربتي السياب وأمل دنقل، بخاصة في معاناتهما القاسية مع المرض، فهي محقة تماماً في مقاربتها لقصائد «الغرفة رقم 8»، حيث أمل يواجه قدره بصلابة نادرة، ولا يقع في وهدة الندب والتفجع السيابي. إنه ينقل المواجهة مع الموت إلى مكان آخر متصل بفساد بذرة الأشياء، وبتحول المصائر وانحلال الأحلام، كما في قصائد «الخيول» و«الطيور» و«الجنوبي»، وصولاً إلى قصيدته المؤثرة «زهور» التي يقيم من خلالها تناظراً في المأساة بين الباقات المقطوفة والجسد الآيل إلى ذبوله: «كل باقة\ بين إغماءة وإفاقة\ تتنفس مثلي بالكاد – ثانية ثانية \ وعلى صدرها حملتْ - راضية \ اسم قاتلها في بطاقة».

«لا أريد أن أكون زوجة لأسطورة»، قالت الرويني لأمل، بعد أن رأته في أيامه الأخيرة يقتلع بعض أضراسه بكماشة حديدية، ثم يقدم لها واحداً منها، كما لو أنه لم يعد يملك ما يقدمه لها سوى هذا النوع المخيف واليائس من الهدايا. إلا أن كل ما في داخل الزوجة المنكسرة كان يذهب من ناحية ثانية إلى التصديق بأن سيرة أمل وشعره كانا وجهين لأسطورة واحدة، ما زالت فصولها تتجدد عاماً بعد عام في مخيلات المصريين والعرب. والحكاية التي روتها الكاتبة عن صعود أمل متوكئاً على عصاه، إلى منصة الشعر في مهرجان شوقي وحافظ عام 1982، ليقرأ قبل أشهر من رحيله قصيدته الشهيرة «أقوال جديدة عن حرب البسوس»، هي تأكيد إضافي على حضوره الصلب وقوة شكيمته. وقد قُدر لي كمشارك في المهرجان، أن أعاين بشكل مباشر تلك العاصفة من التصفيق التي وُجه بها أمل لدى اعتلائه المنبر، قبل أن يرمي عصاه جانباً، في إعلان رمزي لانتصاره على السرطان. حتى إذا ران على القاعة صمت مطبق ومتشح بالذهول، راح جسد الشاعر المثخن بالطعنات يكتسي ملامح طائر الفينيق، فيما كان صوته الراعد يتكفل بإيصال الأسطورة إلى ذروتها، وهو يُسقط الماضي على الحاضر، ويردد باسم المهلهل المقتول، وصاياه الأخيرة لأخيه كليب المتردد في الثأر لدم أخيه المراق «لا تصالحْ ولو منحوك الذهبْ\ هل يصير دمي بين عينيكَ ماءً؟\ أتنسى ردائي الملطخَ\ تلبس فوق دمائي ثياباً مطرزة بالقصبْ؟\ إنها الحرب، قد تُثقل القلبَ\ لكن خلْفك عار العربْ\ لا تصالحْ ولا تتوخ الهربْ».

قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

الحساب الفلكي!!

للمخرجة ذاكرة وتاريخ!!

GMT 08:37 2026 الثلاثاء ,03 شباط / فبراير

متحف اللوفر يعلن تكبده خسائر مالية تفوق المليون يوروGMT 14:08 2026 الثلاثاء ,27 كانون الثاني / يناير

مجمع الملك فهد يوزع مصحف المدينة للمكفوفين في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026GMT 19:43 2026 الثلاثاء ,20 كانون الثاني / يناير

ملاحقات قضائية جديدة في إيران تشمل المثقفين والمقاهي على خلفية الاحتجاجاتGMT 15:43 2026 الثلاثاء ,13 كانون الثاني / يناير

فرنسا ترفع أسعار دخول متحف اللوفر للسياح غير الأوروبيينGMT 19:39 2026 الإثنين ,05 كانون الثاني / يناير

متحف اللوفر يفتح أبوابه بعد تأخير وسط إضراب العاملينأسعار الذهب والفضة تنتعش لأكثر من 2% بعد هبوط حاد

واشنطن ـ مصر اليوم

انتعشت أسعار الذهب والفضة، اليوم الثلاثاء، بأكثر من 2%، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في نحو شهر خلال جلسة يوم الاثنين، وسط عمليات بيع حادة في الأسواق. وارتفع سعر الذهب الفوري بنسبة 2.2% ليصل إلى 4767.33 دولاراً للأو...المزيدجومانا مراد تعود للبطولة المطلقة في الموسم الرمضاني وتناقش التوحد في «اللون الأزرق»

القاهرة - مصر اليوم

تسجّل الفنانة جومانا مراد عودتها إلى البطولة المطلقة في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل «اللون الأزرق»، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2026، في النصف الثاني من الشهر الفضيل. ويُصنّف العمل ضمن الأعمال القصي...المزيدميتا تتخذ قرارًا مهمًا بشأن مستخدميها من الأطفال والمراهقين

واشنطن ـ مصر اليوم

أعلنت شركة ميتا، المالكة لمنصات فيسبوك وإنستجرام، عن قرار جديد يتعلق بالمستخدمين من صغار السن، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال والمراهقين على منصاتها الرقمية. ويتضمن القرار قيودًا إضافية على نوع المحتوى الذي...المزيد Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL

جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2025 ©

أرسل تعليقك